Agathe Brahami Ferron · Elizabeth Lincot · Apollinaria Broche

Vivante terre

Dans les années 80, la céramique est entrée de plain pied dans le champ de l’art contemporain. Des arts décoratifs, elle a basculé dans une dimension purement artistique. Un peu comme la photographie, c’est au forceps qu’elle a pris ses marques dans l’histoire de l’art. Pour plusieurs raisons, mais la plus évidente est celle de sa nature-même : la terre, même si elle est façonnée, ornementée, anoblie, (dans son versant babylonien, émaillé et faïencé), reste qu’elle viendra toujours du sol. C’est un peu la sœur prolétaire de la sculpture de marbre. Terrienne, brute, elle est humide et sale et doit porter des habits ou apparats, pour se rendre douce, belle, sensuelle, désirable. La céramique est cet « or blanc » qui porte toujours en elle une forme de difficulté à exister en soi. Mais c’est précisément sa force, sa puissance. Son discours. Est-ce un hasard, si, dans l’histoire de l’art, elle est plus volontiers associée au deuxième sexe ? La terre, Mother Earth, est une mère nourricière. Et puis, on dit souvent des vases qu’ils ont des ventres, des cous, ce qui convoque naturellement les courbes féminines. En Afrique, les hommes ne se salissent pas avec la terre, elle ne leur est pas réservée. C’est le domaine des femmes. Comme dans cette exposition conçue par la galeriste Antonine Catzéflis réunissant cinq jeunes femmes céramistes et dont le parcours peut s’appréhender comme une forêt, où chaque branchage représenterait un aspect de cette pratique du feu.

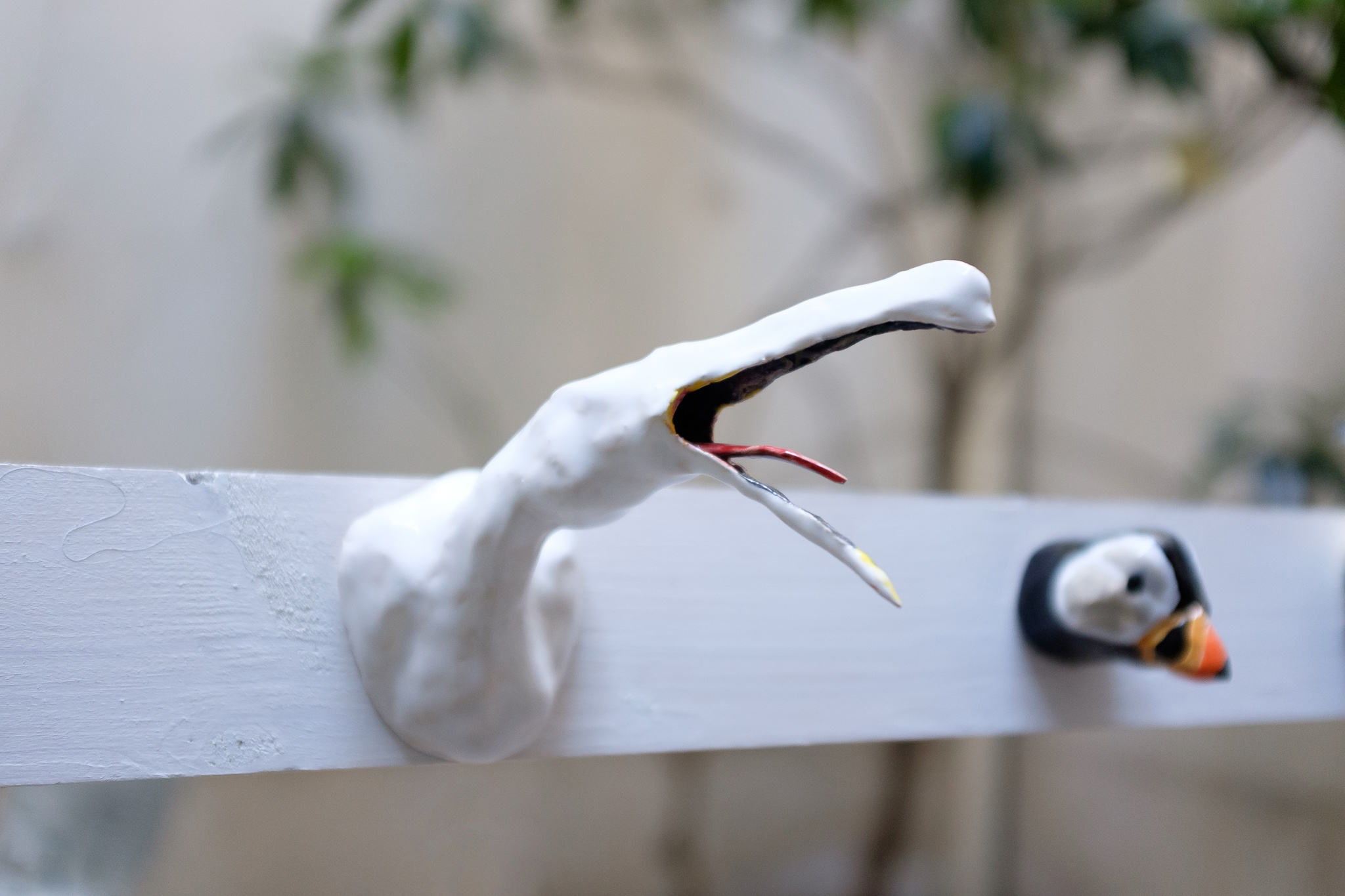

D’abord, voyager entre les troncs d’arbres de Apollinaria Broche qui raconte si bien ses histoires imprégnées de sa Russie natale. Son monde se découvre comme on lirait un conte. Une fantasmagorie où les queues de sirènes coupées se métamorphosent en bouleaux et représentent une femme malmenée qui doit trouver sève et force pour se redresser. Univers fantastique également que celui de Clémentine de Chabaneix, dont les figures animales tiennent un rôle d’alter ego. Regardez ce buste de femme-chèvre, forme hybride qui affirme à la fois entêtement et détermination. C’est un peu elle. Son prolongement animal. Et puis il y a à l’horizon également un subtil clin d’œil à une autre filiation, lorsque, dans la gueule de son renard blanc, elle place une branche en fonte que sa grand-mère, Claude Lalanne, lui a offerte et sur laquelle elle a apposé des feuilles en cuivre, le signe sans doute d’une collaboration en devenir. Autres déclinaisons du bestiaire, les animaux pris dans leurs attitudes de prédateurs de Marina le Gall, qui s’en est souvent allée à la chasse avec son père, charcutier de métier. Vivants et poilus, les animaux sont parfois morts et nus. Ces changements d’état lui inspirent des tableaux vivants qui auraient pris toute leur liberté, où la peinture tiendrait une place de choix, structurelle et où la couleur serait matière. Dans la nature, Elisabeth Lincot s’y est aussi rendue pour observer mille espèces d’oiseaux, comme on peindrait sur le motif. Naturaliste, son regard est nourri, documenté, mais il laisse place à un vocabulaire fantasmé où l’imaginaire joue mieux sa partition que la science. Des portraits animaliers qui grouillent sur les murs, ainsi se déploie cette galerie d’oiseaux aux allures de cabinet de curiosité. Et pour regarder cette nature, ce curieux biotope, se dressent les humains dans leurs pauses contemporaines signées Agathe Brahami Ferron. Des figures de l’ordinaire, du quotidien, au réalisme ambigu arborant cette peau à la texture liquide (poudre de verre, pigment et eau) convoquant les sculptures de Medardo Rosso – qui pourraient aussi bien se tenir sur une plage en face de nous que surgir de nos rêves.

Léa Chauvel-Lévy

Apollinaria Broche

Clémentine de Chabaneix

Marina Le Gall

Elisabeth Lincot

Agathe Brahami Ferron

Retrouvez les œuvres de l’exposition sur Artsy

Photographies : Julien de Gasquet / Laurène Barnel